Geschichte der Dombauhütte

Ursprung und Geschichte der Dombauhütten

Die Einrichtung der Dombauhütten blickt auf eine lange geschichtliche Tradition zurück. Die ersten Dombauhütten entstanden bereits im Mittelalter im 12. und 13. Jahrhundert bei der Errichtung der großen Dome. Traditionell setzen sich die Dombauhütten aus Steinmetzen, Bildhauern und Baukünstlern zusammen. Hier wurde unter der Leitung eines Dombaumeisters am Bauwerk gearbeitet und dabei traditionelle Handwerkskunst von einer Generation an die nächste weitergegeben.

In interdisziplinärem Zusammenwirken errichteten sie Kirchenbauten (meist Dome) von – in Europa bis dahin – ungekannter Schönheit und Größe. Sie brachten architektonische Leichtigkeit, Licht und Farbe in die Bauten, gaben wichtige Impulse für die Entwicklung europäischer Städte und können als Impulsgeber einer kulturellen Erneuerung verstanden werden.

Die Mitglieder einer Dombauhütte bildeten einen zunftähnlichen Verband und verpflichteten sich zur Einhaltung einer bestimmten Hüttenordnung. Durch die Pflege und Weiterentwicklung künstlerischen Bauens auf höchsten handwerklichem Niveau wurden die Dombauhütten auch zu wichtigen Ausbildungsstätten für Handwerker und Bauleute.

Von großer Bedeutung für die österreichische Baukunst des 14. und 15. Jahrhunderts war zum Beispiel die Dombauhütte von St. Stephan in Wien mit ihrem Einfluss auf weitere Bauhütten in Österreich (Admont, Salzburg, Hall in Tirol, Lienz), Ober- und Niederbayern, sowie Böhmen und Mähren. Ihre Hochblüte erlebten die Dombauhütten mit der Errichtung der großen gotischen Dome im 13. und 14. Jahrhundert. Ab dem 17. Jahrhundert folgte ein rascher Niedergang der Bauhütten, dessen Schlusspunkt im Jahr 1731 die Aufhebung der den Hütten im Mittelalter übertragenen Privilegien war. Bräuche und Symbole der Dombauhütten wurden teilweise von den Freimaurern übernommen.

Die heute noch bestehenden Dombauhütten sind hochspezialisierte Handwerksbetriebe und werden im Allgemeinen von kirchlichen Rechtsträgern in Eigenregie betrieben. Aufgabe der Dombauhütten ist heute die Erhaltung und fachgerechte Restaurierung bedeutender Dome und Kirchen.

Entwicklung der Dombauhütte Linz

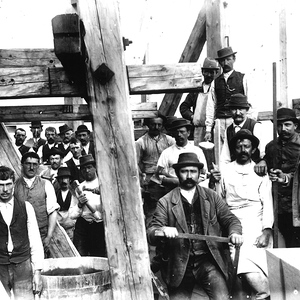

Mit Baubeginn des Domes im Mai 1862 wurde auch in Linz – in Anlehnung an die mittelalterlichen Vorbilder – eine Dombauhütte eingerichtet, die vom 1855 gegründeten Diözesanverein zum Dombau in Linz getragen wurde. Oberster Leiter der Dombauhütte war zunächst der Entwerfer des Mariendoms Linz, Dombaumeister Architekt Vincenz Statz aus Köln. Die Bauleitung wurde von seinem Stellvertreter, dem späteren Dombaumeister Architekt Otto Schirmer wahrgenommen.

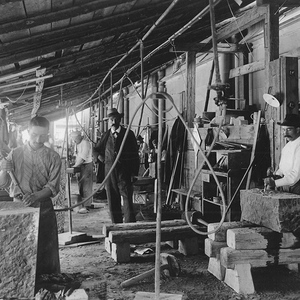

In der Dombauhütte waren die Steinmetze mit der Herstellung von Steinbauteilen für den Dombau beschäftigt. Das dazu notwendige, teilweise bereits roh behauene Sandsteinmaterial wurde zum Großteil aus einem im Eigentum des Dombauvereins stehenden Steinbruch in Altlengbach in Niederösterreich herangeschafft und in Linz weiter verarbeitet. Für die Säulen und Gesimse verwendete man Granit aus Oberösterreich und in der Krypta wurde Konglomerat aus Kremsmünster verbaut.

Technisch war der Dombau eine große bauliche wie logistische Leistung. Mit den für die damalige Zeit modernsten Methoden und Geräten wurde zwischen 1862 und 1924 am Dombau gearbeitet. Mit der Fertigstellung des Mariendoms reduzierte sich die Tätigkeit der Dombauhütte ab 1925 auf die Durchführung von Erhaltungs-, Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen am Dom. Nach dem zweiten Weltkrieg mussten beispielsweise schwere Kriegsschäden am Hauptschiff des Doms behoben werden.

1985 wurden der Mariendom und die zugehörigen Liegenschaften im Domumfeldbereich vom Dombauverein an die von Bischof Maximilian Aichern neu errichtete Bischof-Rudigier-Stiftung zur Erhaltung des Maria-Empfängnis-Domes in Linz übertragen. Eine ihrer Hauptaufgaben laut Stiftungsstatut ist die Erhaltung und würdige Ausstattung der Domkirche. Heute ist daher nicht mehr der Dombauverein, sondern die Bischof-Rudigier-Stiftung Trägerin der Dombauhütte.

Die Dombauhütte Linz ist direkt an der Westfassade des Langhauses (Fläche: rund 200 Quadratmeter) angesiedelt. Oberster Leiter der Dombauhütte ist der jeweilige Dombaumeister, der zugleich auch Mitglied der Bischof-Rudigier-Stiftung ist.

Heute sorgen die Mitarbeiter (Steinmetzmeister, Steinmetze, Lehrlinge) der Dombauhütte des Mariendoms Linz dafür, dass das beeindruckende Bauwerk in seiner vollen Pracht erhalten bleibt. Sie sind permanent mit der Restaurierung und Neuanfertigung beschädigter und zerstörter Steinbauteile beschäftigt.

Im Dezember 2020 wurde die Dombauhütte von der UNESCO zum „Immateriellen Kulturerbe“ erklärt.